サービスデザイン方法論2014 第2回:カスタマージャーニーマップ レポート

こんにちは、@h0saです。

HCD-Net主催の「2014年度サービスデザイン方法論 第2回:カスタマージャーニーマップ」に参加しました。

2014年度サービスデザイン方法論:

第1回 エスノグラフィ 安藤昌也氏(HCD-Net理事・千葉工大)

第2回 カスタマージャーニーマップ 長谷川敦士氏(HCD-Net理事・コンセント)・坂田一倫氏(コンセント)【この記事】

第3回 発想法 山崎和彦氏(HCD-Net理事・千葉工大)

第4回 ユーザーインタビューと要求抽出 早川誠二氏(HCD-Net理事)

第5回 構造化シナリオ法 早川誠二氏(HCD-Net理事)・高橋克実氏(ホロンクリエイト)

第6回 ペーパープロトタイピング 浅野智氏(HCD-Net理事)・坂本貴史氏(ネットイヤーグループ)

第2回のテーマは、コンセントの長谷川さんによる、「カスタマージャーニーマップ」。アシスタントとして坂田さんもいらっしゃっていました。

個人的には、カスタマージャーニーマップの作成は我流でやっていたので、今回の話を聴いて理解がぐんと深まりました。

以下、振り返りとして講演の内容をまとめました。

講義:サービスデザインとカスタマージャーニーマップ

サービスデザインとは

・サービスデザイン = ユーザーの価値 + ビジネスの実現

→「ユーザー」と「ビジネス」という2つの視点が大切です。

・ユーザー:文脈に合わせた体験を考慮

・ビジネス:継続性や事業の意義を考慮

この2つが交わるところに、提供価値(Value Proposition)が生まれます。

そして、ビジネスにおける「提供価値」と、エスノグラフィなどの調査から得られるユーザーの「期待価値」を掛け合わせることで、体験のコンセプトを考えます。ここのプロトタイピングをたくさんやることが大事。

サービスデザインフレームワーク

以下の流れを紹介されました。

1. サービスデザイン

・エスノグラフィ調査

・ステークホルダー調査

・提供価値定義

・事業検討

→ここは『エクスペリエンス・ビジョン』という本だと「バリューシナリオ」と呼んでいたりします。この本では以下、「アクティビティシナリオ」「インタラクションシナリオ」と続きます。

2. アクティビティデザイン

・文脈的調査(Contextual Inquiry)

・カスタマージャーニーマップ

・サービスブループリント

3. インタラクションデザイン

・プロトタイプ

・ユーザー評価

“グッズ・ドミナント・ロジック”から”サービス・ドミナント・ロジック”へ

・求められる価値が「交換価値」から「利用価値」へと世の中がシフトしている

例)PCのデータを保存・管理するために、外付けハードディスクを購入するのは「交換価値」、Dropboxの利用費を支払ってどの端末からでもスムーズにストレージにアクセスするのが「利用価値」。

グッズ・ドミナント・ロジック

・提供されるのは、製造された「もの」自体

・顧客への提供価値は、「交換価値」

→「売上」が重要な指標に

サービス・ドミナント・ロジック

・提供されるのは、すべて「サービス」(「もの」は構成表そのひとつ)

・顧客への提供価値は、サービス全体の「利用価値」、顧客と事業者の関係性

→「体験」「顧客満足」が重要な指標に

→UX戦略そのものがが企業戦略へ

例)Starbucks, Evernote

カスタマージャーニーマップ

・企業目線の顧客体験:

認知広告 → 購買チャネル(店頭・Web) → 製品・サービス自体 → アフターケア

・カスタマー目線の顧客体験:

日常生活 → 認知広告 → 購買チャネル(店頭・Web) → 製品・サービス自体 → アフターケア → 日常生活

良質なUXをデザインするには、日常生活の中でカスタマーが製品やサービスをどのように使い、どこにタッチポイントがあるのか、といった顧客体験の全体像を明らかにする必要があります。

そこで、カスタマージャーニーマップの出番です。

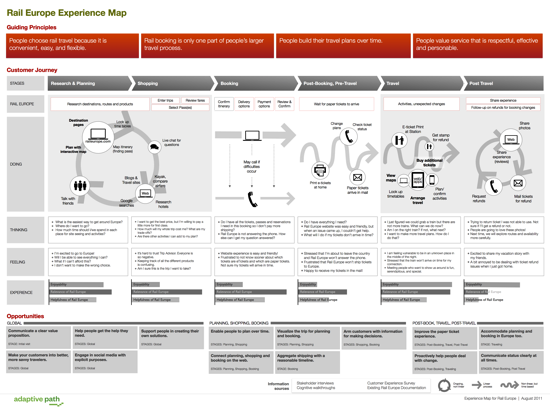

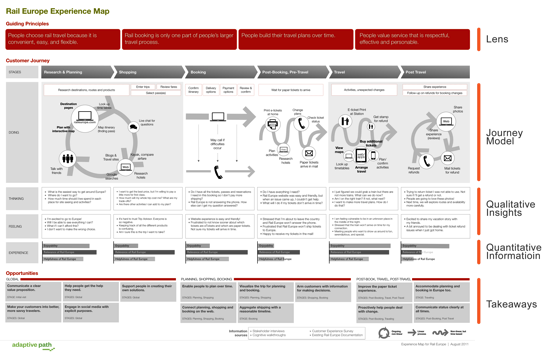

引用:The Anatomy of an Experience Map | Adaptive path

カスタマージャーニーマップは、他にエクスペリエンスマップ、UXマップなどと呼ばれたりしますが、本質的には同じものを指します。

カスタマージャーニーマップをつくる目的は、大きく3つ。

・目的やプランの共有

・分析

・発見

特に1番目、皆でコラボレーションして意識を共有する事こそ大事だ、と長谷川さんはおっしゃいます。

カスタマージャーニーマップを解体する

引用:The Anatomy of an Experience Map | Adaptive path

カスタマージャーニーマップについての記事を読むとよく出てくるこのマップは、Rail Europeでの乗車体験(調査〜予約〜旅行〜旅行後まで)を可視化したものです。

このマップの解体については別途記事を書きたいと思っていますが、ここでは簡単に構成だけ記載します。

カスタマージャーニーマップでは、以下の3つの要素が記載されているのが標準的なのだそうです。

・The Lens:レンズ、スコープ・・・CJMを描く上での視点

・Journey Model:モデル、マップ・・・行動やタッチポイントなどを絵で説明

・Findings:Insights & Opportunities・・・発見・洞察と改善示唆

[2014年6月27日追記]

追加記事を書きました。

カスタマージャーニーマップを読み解く:Rail Europe Experience Map | UX INSPIRATION!

2つの観点:Inside-out と Outside-in

サービスをデザインする上では、以下の視点を持つことが重要だそうです。ここはとても勉強になりました。

Inside-out

・事業者/サービス提供者側の視点

・サービスがどのように機能するか

・自社が提供する一連のサービス・製品利用

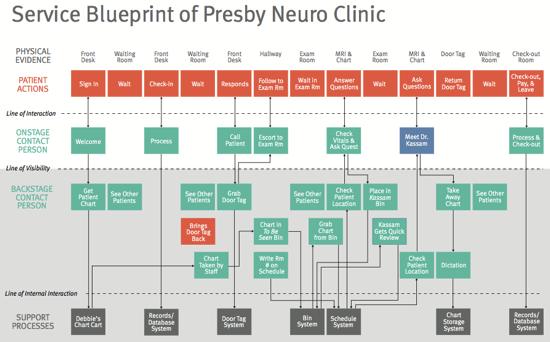

・サービスブループリント(下図)でモデリングするのが親和性が高い

引用:UPMC: Neurosurgery Clinic Experience | kip

こちらもご参考:ツール:ブループリント | SERVICE DESIGN TOOLS

Outside-in

・顧客側の視点

・ユーザーがどのようにサービスを体験するか

・特定の会社のサービス・製品利用にとどまらないユーザーの行動 → クロスサービス

・カスタマージャーニーマップでモデリングするのが親和性が高い

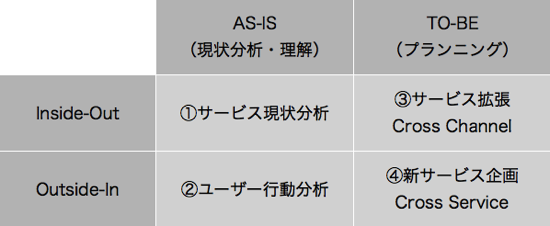

CJMの活用:AS-IS と TO-BE

上記 Inside-out/Outside-in の視点と、AS-IS(現状分析・理解)/TO-BE(プランニング)の視点をかけ合わせると、下図のようになります。(長谷川さんの資料を引用・一部改変)

カスタマージャーニーマップやサービスブループリントを作成するときは、このマトリクスのどの部分についてモデリングしているのかを意識することが大事とのことです。

長谷川さんのおすすめ(取り組みやすい方法)は、

②Outside-in(顧客側の視点)でユーザー行動分析を行い、

③Inside-out(事業者側の視点)でサービス拡張のチャンスを探る

という流れです。

重要なのは、②の時点では事業側の視点はなるべく排除すること。自社が提供していないサービスや製品を含めたユーザーの利用行動を俯瞰して分析した後、事業者視点でどんなサービスを提供すべきかを考えるのが現実的なやり方だそうです。

もちろん、全く新しいサービスや新規事業の企画であれば、④Outside-in(顧客側の視点)でサービスを横断した新提案を行うのもよいでしょう。

以上で講義は終わり、ワークショップへと移りました。ワークショップも②→③をざっと体験するという流れでした。

ワークショップ

・ゴール:外国人旅行客へのおもてなし企画を考える

・手段:仮想ペルソナとカスタマージャーニーマップを用いて、企画を発案する

以下のステップで進行しました。

Step1: ペルソナの作成 (20min)

Step2: ジャーニー作成 (60min)

Step3: 課題抽出 (30min)

Step4: ソリューション企画 (30min)

Step1: ペルソナの作成

本来であればペルソナは調査データに基づいて作られるべきですが、今回は時間の都合で捏造ペルソナを作成しました。(プラグマティック・ペルソナやプロト・ペルソナと呼ばれたりしますね。)

ペルソナについての参考記事:「ペルソナ手法」の復習に!ペルソナについてのあれこれをQ&A形式でまとめてみる | UX INSPIRATION!

はじめに各チームにユーザーセグメントが記述されたシートが配られ、まずはそれを読み込みました。そしてチームメンバーで話し合いながら、そのペルソナのイメージをふくらませていきます。

僕たちのチームのペルソナは以下のようになりました。(ペルソナのシートを写真に撮り忘れたので、記憶に残っている限りです)

・名前:ジョージ

・国籍:アメリカ NY在住

・年齢:32歳

・家族:独身 彼女あり

・友人:アメリカには友人多い。日本には仕事関係の知人のみ。

・仕事:広告代理店のアカウント・マネージャー

出張が多く、東京にも何回も来ている。出張慣れしている。

・食事:日本食好き

・趣味:スポーツ観戦

・機器:iPhoneを普段使い。Macbook Airも仕事用として持ち歩く。

・状況:青山にある日本法人へ出張、一週間ほど滞在。

恵比寿のクライアントと打ち合わせ。日本での移動は基本はタクシー。

Step2: ジャーニー作成

続いて、ペルソナの行動を洗い出してカスタマージャーニーを作成していきます。

洗い出した行動はグルーピングして抽象化。同時に「思考・感情」や「気付き・発見」もメモしていき、色の異なる付箋で張り付けていきます。

こうしてできたのが、以下のマップ。まだまだ見た目的に整理されていませんが、なんとなく体験のジャーニーが見えてきました。

ジャーニーマップの概要:

・出発前:予約は手馴れている フリー時間の観光予定を立ててワクワク

・到着:タクシーでホテルへ 日本ジメジメしてる

・滞在中(オン):打ち合わせ中、日本語だけの会話になるとついていけない

・滞在中(オフ):ラーメン屋に寄る 漢字が読めない

・帰国後:経費処理 毎回面倒

ここで苦労したのは、Step1で定義したペルソナのチーム内での共通認識があいまいで、行動や思考に落とし込む際に手が止まってしまうことが多々あったことでした。

今回は捏造ペルソナだったのである程度仕方ありませんが、似顔絵やイラストを描くなど視覚的な助けで共通認識を高めても良かったと思いました。デザイナーとして反省。

Step3: 課題抽出

次に、ビジネス側の視点が提示されました。

僕達のチームは、京王グループに。京王グループは鉄道からホテル、小売まで、鉄道を主軸とした広い事業を主に “西東京で” 展開しています。

さてここで問題が。Step1-2で議論したジョージのカスタマージャーニーでは、成田→青山→恵比寿という移動で、西東京には接点がないのです。

それでもまずは、京王グループが展開している事業で、ジョージのカスタマージャーニーと関わりがありそうなものを照らし合わせてみました。

電車、バス、タクシー、ホテル、デパート・・・どれもまずは東京の西側に来てもらわないと使ってくれません。

そこで、主要課題は「西東京に来てもらう」「西東京の魅力を伝える」としました。

Step4: ソリューション企画

最後に、課題に対するソリューションを考えます。

そのために課題の優先順位をつけます。僕達のチームでは、まず「西東京に来てもらい」、その結果「西東京の魅力が伝わる」という順位をつけてみました。

ソリューションの1案としては、「高尾山で大相撲を開く」。SUMOというイベントをきっかけにまず西東京に来てもらい、結果高尾山の魅力を伝える、というものです。京王線も使ってもらえるし、高尾山周辺の京王ホテルに泊まってくれるかもしれません。

はじめはカスタマージャーニーと事業側の直接的な接点がないのでどうなることかと思いましたが、ちゃんとソリューション案が出るものなんだなぁと感心しました。

これができたのはやはり、カスタマージャーニーマップを作成する際にあえて事業側の視点を入れず、Outside-inの視点でユーザー体験を可視化したからでしょう。初めから京王グループの視点を入れてしまっていたら、このお客さんにアプローチするのは無理だよね、とソリューション案を出すのを諦めていたかもしれません。(実際の業務でも起こり得そうです。)

そして最後に各チームが皆の前で発表し、ワークショップは終了しました。

講評

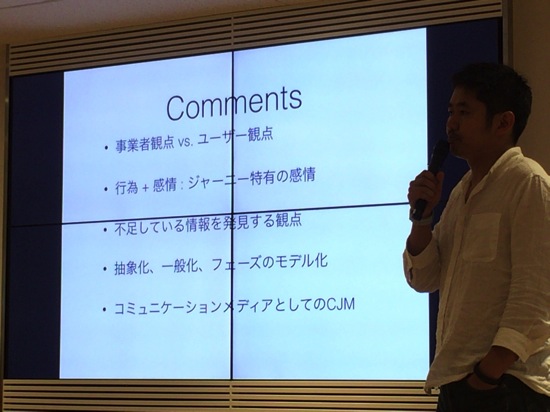

最後に、講師の長谷川さんから全体へ講評がありました。

長谷川さんのコメント

・CJM作成は不完全でもよい。CJMはあくまでモデリングの手法。その先に進めることの方が重要。

・Outside-inの視点で、思い切って自分たちの事業から切り離してユーザーを見てみることが大事。

・感情の情報を活かすのが、CJM特有のやり方。

・今回は捏造ペルソナでWSを行ったが、実際の業務でもリサーチのために捏造ペルソナでCJMを作成することがある。

・抽象化 → 一般化 → フェーズのモデル化 という流れで、CJMを「パッと見でわかる」ようにすること。何の情報を削るか、という視点を持つ。

・CJMをつくる過程で、メンバーとのコミュニケーションが取れるのも良い効果。

坂田さんのコメント

坂田さんからも、最後にコメントをいただきました。

・CJMはつくっておしまいになってしまう、という話をよく聞く。AS-ISとTO-BEのCJMでそれぞれ「何を主張したいのか」を明確にすべき。

・サービスブループリントも活用してほしい。事業者のステークホルダーも視覚化することで、サービス実現に向けてのハードルが下がる。

・Adaptive Path社の「エクスペリエンス・マッピング・ガイド」を和訳したものをSlideshareにアップしている。

→以下、ご紹介された資料を貼っておきます。参考にさせていただきます。

所感

今回のWSで個人的に一番参考になったのは、Outside-inとInside-Outの視点です。この視点を明確に区別することが、カスタマージャーニーマップ作成の生産性を上げるのだと理解しました。

その他にもたくさん実業務に生かせそうな学びがありました。講師の長谷川さん、坂田さん、ありがとうございました。

参考資料

配布資料に掲載されていた参考資料です。今回の講義で基となる内容が書かれています。

参考記事

今年の同WSのブログ記事。(2014年6月27日追記)

2014年度 HCD-Net教育セミナー「サービスデザイン方法論」#02 カスタマージャーニーマップ | 情報デザイン研究室

サービスデザイン方法論 カスタマージャーニーマップ 2014年06月07日 – 隣り合わせの灰と青春

以下は昨年の同WSのブログ記事。昨年から内容がアップデートされていることがわかりました。

2013年HCD-Net教育セミナー・サービスデザイン方法論 第2回カスタマージャーニーマップ | 情報デザイン研究室

tabula rasa – サービスデザイン方法論第ニ回 カスタマージャーニーマップ まとめ

「サービスデザイン方法論」第2回:カスタマージャーニーマップ(移動~講義) – KK U-Blog

HCD-Net サービスデザインセミナー カスタマージャーニーマップ 2013年06月08日 – 隣り合わせの灰と青春

参考文献

どちらも講師の長谷川さんが監訳/監修された本です。

追記:この本はカスタマージャーニーマップなど体験のマッピングに関するあらゆることがまとまっていてとても参考になります。